Bonus Demografi atau Bencana Demografi? Membedah Kegagalan Sistemik Pasar Kerja Indonesia

- KANOPI FEB UI

- Nov 15, 2025

- 8 min read

I. Pendahuluan

Salah satu manifestasi paling nyata dari ketidaksesuaian di pasar kerja Indonesia terjadi pada lulusan dari bidang-bidang ilmu yang sangat terspesialisasi (niche). Jurusan seperti Teknik Dirgantara, misalnya, menghasilkan lulusan dengan keahlian tinggi namun dihadapkan pada realita industri dalam negeri yang penyerapannya sangat terbatas. Industri penerbangan dan manufaktur dirgantara nasional belum mampu menampung seluruh lulusan yang ada setiap tahunnya. Akibatnya, banyak talenta terpaksa mencari jalur karir yang tidak linear dengan pendidikannya. Kisah Fikri Kawakibi, seorang Sarjana Teknik Dirgantara yang akhirnya beralih profesi ke dunia e-commerce dan digital marketing setelah menghadapi sulitnya menembus industri yang sesuai (Kawakibi, 2019), adalah cerminan dari fenomena ini.

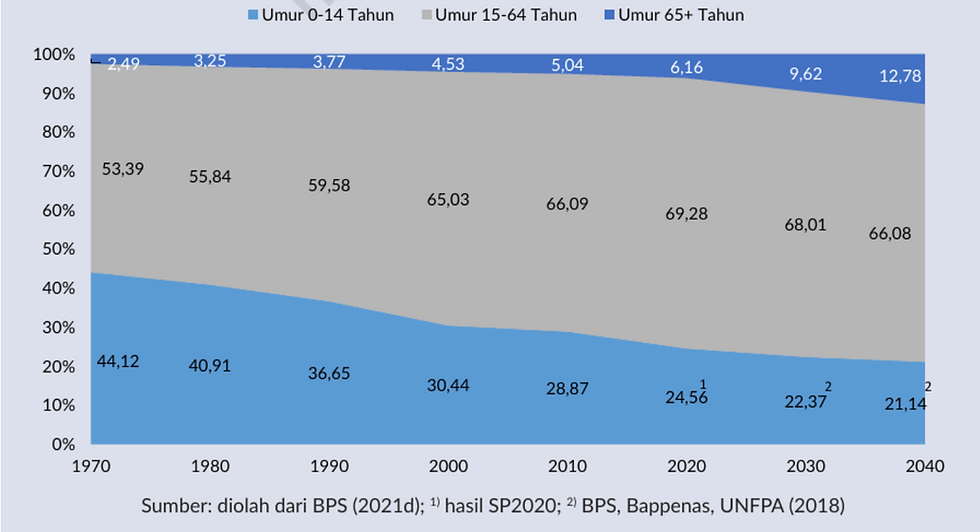

Cerita Fikri bukanlah sebuah anomali, Ia adalah representasi dari jutaan anak muda yang potensinya berisiko sia-sia di tengah momen paling krusial bagi Indonesia. Saat ini, Indonesia berada di puncak bonus demografi, yakni ketika proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) diproyeksikan mencapai puncaknya sebesar 69,38% pada tahun 2025 (Ulhaq & Wahid, 2022). Proyeksi ini juga didukung oleh data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (2022), yang menyatakan bahwa pada tahun 2020, persentase usia produktifmencapai puncaknya sebesar 69.28% dari total populasi. Namun, jendela peluang ini justru dibayangi oleh ketidakmampuan sistemik pasar kerja untuk menyerap angkatan kerja secara optimal. Alih-alih menjadi mesin pertumbuhan, pasar kerja justru menunjukkan tanda-tanda kerapuhan yang mengkhawatirkan.

Akar dari kerapuhan ini adalah fenomena ketidakcocokan (mismatch) massal antara keahlian yang dihasilkan sistem pendidikan dengan kualifikasi yang dibutuhkan industri. Di kancah domestik, dampaknya terasa sangat nyata. Menurut data LPEM FEB UI (2025a), tepatnya pada Februari 2025, tingkat pengangguran tertinggi justru disumbang oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Di saat yang sama, sektor formal berada di bawah tekanan hebat, ditandai dengan jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang meningkat tiga kali lipat dalam tiga tahun terakhir. Akibatnya, banyak pekerja terpaksa mencari perlindungan di sektor informal. Di Indonesia, sekitar 59,40% pekerja (86,58 juta orang) berada di sektor informal, sebuah angka yangsejalan dengan tren di Asia Tenggara dan Pasifik yakni tingkat pekerjaan informal mencapai 69,3% pada tahun 2024 (International Labour Organization, 2025a).

II. Isi

Fenomena mismatch yang membayangi pasar kerja (labor market) Indonesia memiliki akar masalah dari dua sisi yang saling berkaitan. Untuk itu, perlu diketahui gambar keseluruhan dari kondisi yang terjadi, mulai dari sisi penawaran (pendidikan) dan juga sisi permintaan (sistem ekonomi).

2.1 Statistik Kerapuhan Pasar Kerja (Labor Market) di Indonesia

Sekilas, indikator makro pasar kerja Indonesia tampak stabil. Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja (EPR) pada Februari 2025 sedikit membaik menjadi 67,24% dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sedikit menurun ke 4,76%. Namun, angka agregat inimenyembunyikan kerapuhan struktural yang mendalam, terutama krisis yang menghantam generasi muda (Badan Pusat Statistik, 2025a). Bukti nyata mismatch ini adalah tingginya pengangguran di kalangan terdidik. TPT tertinggi disumbang oleh kelompok usia muda (15-24 tahun) yang mencapai 16,16% (Badan Pusat Statistik, 2025a). Ironisnya, lulusan yang dididik untuk "siap kerja" seperti SMK justru mencatatkan TPT tertinggi sebesar 8,00%, diikuti lulusan SMA sebesar 6,35%. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan dan ijazah belum menjamin penyerapan di pasar kerja (LPEM FEB UI, 2025a).

Kerapuhan ini diperparah oleh ketidakstabilan sektor formal. Meskipun TPT menurun tipis, jumlah kasus PHK meningkat tiga kali lipat dalam tiga tahun, dari 25.000 kasus pada 2022 menjadi 78.000 pada 2024. Tren ini berlanjut pada paruh pertama 2025, yakni sudah tercatat 42.385 kasus PHK (LPEM FEB UI, 2025a).

Pada akhirnya, mayoritas pekerja Indonesia berlindung di sektor yang rentan. Per Februari 2025, hampir 6 dari 10 pekerja (59,40% atau 86,58 juta orang) berada di sektor informal yang identik dengan produktivitas rendah dan minim perlindungan sosial. Struktur ini sejalan dengan dominasi lapangan kerja di sektor Pertanian (28,54%) dan Perdagangan (19,26%), yang merupakan kontributor terbesar pekerjaan informal (Badan Pusat Statistik, 2025a).

2.2 Analisis Sisi Penawaran: Pendidikan yang Belum Sepenuhnya Selaras

Sistem pendidikan adalah pemasok utama tenaga kerja, namun kurikulum yang tidak selaras menjadi akar masalah mismatch. Komposisi angkatan kerja pada 2024 masih didominasi oleh lulusan berpendidikan di bawah SMA (52,3%). Indikator utama ketidakselarasan ini adalah tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kalangan terdidik. Ironisnya, lulusan yang secara spesifik disiapkan untuk kerja seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) justru mencatatkan TPT tertinggi sebesar 8,00%, diikuti lulusan SMA sebesar 6,35% (LPEM FEB UI, 2025a).

Paradoksnya, masalah ini terjadi di tengah gencarnya upaya "industrialisasi kurikulum", yakni institusi pendidikan ditekan oleh kebijakan pemerintah untuk berorientasi penuh pada kebutuhan industri (Pabbajah et al., 2020). Akibatnya, kurikulum menjadi terlaluinstrumental, terlalu terfokus pada keterampilan teknis jangka pendek sambil mengesampingkan pendidikan karakter dan pemikiran kritis yang esensial. Bahkan, kebijakan terbaru seperti Kurikulum Merdeka, yang bertujuan meningkatkan relevansi, dalampraktiknya masih terhambat oleh kesiapan guru yang rendah dan minimnya materi ajar berbasis industri (Widianti et al., 2024).

Dampak dari ketidakselarasan ini tercermin jelas pada pola mobilitas pekerja. Tenaga kerja terdidik terpaksa sangat mobile untuk mencari pekerjaan yang sesuai. Data menunjukkan pekerja Komuter (pelaju harian) dan Sirkuler (migran berkala) didominasi oleh lulusan SMA ke atas, dengan proporsi masing-masing mencapai 78,0% dan 52,9% (Badan Pusat Statistik, 2025b). Hal ini mengindikasikan kelangkaan peluang yang cocok di daerah asal mereka. Sebaliknya, fenomena "keterjebakan" (trapped) terjadi pada pekerja Stayers (tidak mobile), dalam hal ini 56,6% dari mereka berpendidikan di bawah SMA, menunjukkan pilihan mereka yang terbatas sehingga terpaksa menerima pekerjaan apapun yang tersedia.

Meskipun mekanisme formal seperti Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada tingkat universitas ada untuk menyelaraskan kurikulum dengan industri, implementasinya belum merata dan efektif untuk mengatasi masalah ini secara nasional(Falakh, 2022). Pada akhirnya, semua dinamika ini menggambarkan tantangan kualitas sumber daya manusia nasional. Peringkat Human Capital Index (HCI) Indonesia dengan skor 0,54, yang menempatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di posisi ke-6 di ASEAN (Badan Pusat Statistik, 2022), mengonfirmasi bahwa kuantitas tenaga kerja belum diimbangi oleh kualitas dan keahlian yang mampu terserap secara optimal oleh pasar kerja modern.

2.3 Analisis Sisi Permintaan: Ketersediaan Panggung Pekerjaan Berkualitas yang belum Optimal

Meskipun kualitas SDM dari sisi penawaran memiliki tantangan, akar masalah krisis ini justru berasal dari sisi permintaan. Struktur ekonomi Indonesia terbukti belum mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas dalam jumlah memadai. Data LPEM FEB UI (2025a)menunjukkan inefisiensi investasi yang tajam, yakni jumlah pekerjaan yang tercipta per satu triliun rupiah investasi anjlok dari 2.440 pada tahun 2015 menjadi hanya 1.010 pada tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh aliran investasi yang dominan ke sektor padat modal seperti industri logam dasar dan pertambangan, yang minim penyerapan tenaga kerja, bukan ke sektor padat karya. Tren investasi pada proyek hilirisasi ini diperkirakan akan terus berlanjut.

Data LPEM FEB UI (2025a) juga menegaskan bahwa 52% lapangan kerja baru hingga Februari 2025 terkonsentrasi di sektor berupah rendah, yakni perdagangan (27%) dan pertanian (25%), yang berdampak pada upah riil yang stagnan. Faktanya, konsentrasipekerjaan di sektor berproduktivitas rendah menghambat kenaikan daya beli. Sektor pertanian, dengan output hanya sekitar Rp6 juta per pekerja, menyumbang 28% dari total lapangan kerja dan menciptakan 888.177 pekerjaan baru. Sebaliknya, sektor produktif sepertipertambangan, dengan output Rp100 juta per pekerja, hanya menyerap 1% tenaga kerja dan justru kehilangan 50.000 pekerjaan.

Pola ini menunjukkan bahwa pekerja yang beralih dari sektor pertanian tidak pindah ke sektor bernilai tambah tinggi, melainkan ke jasa berkeahlian rendah seperti perdagangan dan perhotelan. Sektor-sektor penyerap tenaga kerja terbesar ini secara kolektif menggaji lebih dari separuh angkatan kerja nasional dengan upah rata-rata hanya Rp2-3 juta per bulan (LPEM FEB UI, 2025a). Akibatnya, kualitas pekerjaan yang tercipta belum mampu mengangkat kesejahteraan pekerja secara signifikan, yang pada akhirnya menekan daya beli dan memaksa banyak rumah tangga, terutama kepala keluarga, untuk mencari pekerjaan sampingan sebagai strategi bertahan hidup.

III. Solusi dan Penutup

Krisis ketidaksesuaian (mismatch) antara angkatan kerja dan lapangan pekerjaan di Indonesia merupakan masalah sistemik yang solusinya menuntut reformasi fundamental dari sisi penawaran (pendidikan) dan permintaan (ekonomi) secara terintegrasi. Dari sisi penawaran, reformasi harus fokus pada relevansi pendidikan. Untuk mengatasi tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan SMK (8,00%), kemitraan dengan industri dalam penyusunan kurikulum dan sertifikasi bersama harus digalakkan. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi dan juga meningkatkan skor Human Capital Index (HCI) Indonesia sebesar 0,54. Kurikulum harus mengintegrasikan skills yang dibutuhkan pasar. Selain itu, untuk merespons lonjakan PHK yang naik tiga kalilipat, sistem reskilling dan upskilling nasional yang fleksibel perlu diperkuat. Melalui program terukur serta terstruktur seperti bootcamp intensif dan sertifikasi mikro yang dirancang bersama industri, adaptasi SDM ke lapangan kerja dapat dipercepat sesuai dengan kebutuhan pasar.

Namun, reformasi paling fundamental ada di sisi permintaan, yaitu menciptakan lapangan kerja berkualitas. Pertama, iklim investasi harus diperbaiki secara mendasar dengan memberantas korupsi dan menegakkan supremasi hukum, mengingat 10,1% perusahaan menganggap korupsi sebagai hambatan terbesar (LPEM FEB UI, 2025a). Kedua, insentif investasi harus diarahkan ke sektor padat karya, bukan padat modal yang menyebabkan anjloknya penciptaan lapangan kerja dari 2.440 pekerjaan per triliun rupiah investasi pada2015 menjadi hanya 1.010 pada 2022. Ketiga, untuk mengatasi jebakan informalitas yang mana hampir 60% pekerja berada di sektor informal dan 52% lapangan kerja baru tercipta di sektor berupah rendah, formalisasi UMKM harus didorong dan jaring pengaman sosial(safety net) bagi pekerja informal diperluas.

Pada akhirnya, krisis mismatch adalah buah dari kegagalan simultan sistem pendidikan dan ekonomi. Waktu untuk bertindak sangat sempit, mengingat puncak bonus demografi Indonesia akan terjadi pada periode 2025-2030 (Ulhaq & Wahid, 2022). Kegagalan memanfaatkan jendela peluang ini tidak hanya akan menyia-nyiakan potensi satu generasi, tetapi juga mewariskan beban demografis saat Indonesia memasuki fase populasi menua. Reformasi fundamental dari kedua sisi adalah prasyarat yang sangat dibutuhkan untukmengubah bonus demografi dari sekadar angka statistik menjadi akselerator pertumbuhan bagi Indonesia.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2022, July 24). Analisis Profil Penduduk Indonesia. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/id/publication/2022/06/24/ea52f6a38d3913a5bc557c5f/analisis-profil-penduduk-indonesia.html

Badan Pusat Statistik. (2025a, June 30). Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Februari2025. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/id/publication/2025/06/30/7cc0d8a5ea09515a0b2a2729/indikator-pasar-tenaga-kerja-indonesia-februari-2025.html

Badan Pusat Statistik. (2025b, August 22). Analisis Mobilitas Tenaga Kerja Hasil Sakernas 2024. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/id/publication/2025/08/22/8934c883888698d7acb2e179/analisi s-mobilitas-tenaga-kerja-hasil-sakernas-2024.html

Falakh, F. (2022). Identifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada Pengembangan Kurikulum Program Studi Teknik Lingkungan. Journal on Education, 4(4), 1796–1802. https://doi.org/10.31004/joe.v4i4.2635

International Labour Organization. (2025a, May). World Employment and Social Outlook 2025: Asia and the Pacific May Update.

International Labour Organization. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj8veG707-PAxVxxzgGHeIcKmEQFnoECBkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2025-05%2FAsia%2520and%2520the%2520Pacific%2520WESO%2520Brief%25202025.pdf&usg=AOvVaw1i617TCAyIvN0bubK4T7Bk&opi=89978449

International Labour Organization. (2025b, May 28). World Employment and Social Outlook 2025: May 2025 Update. International Labour Organization. https://www.ilo.org/publications/flagship-reports/world-employment-and-social-outlo ok-may-2025-update

Kawakibi, F. (2019). Mengapa kamu memutuskan untuk tidak bekerja di bidang yang sesuai dengan jurusan waktu kuliah? Quora. https://qr.ae/pCphC8

LPEM FEB UI. (2025a, August 5). Indonesia Economic Outlook Q3-2025 “Kondisi Normal Baru di Bawah 5 .” LPEM FEB UI. https://lpem.org/indonesia-economic-outlook-q3-2025-kondisi-normal-baru-di-bawah-5

LPEM FEB UI. (2025b, August 29). Ketika Pekerja Harus Menambah Penghasilan dari Pekerjaan Sampingan – Labor Market Brief, Agustus 2025. LPEM FEB UI. https://lpem.org/ketika-pekerja-harus-menambah-penghasilan-dari-pekerjaan-sampingan-labor-market-brief-agustus-2025

Pabbajah, M., Abdullah, I., Widyanti, R. N., Jubba, H., & Alim, N. (2020). Student demoralization in education:The industrialization of university curriculum in 4.0.Era Indonesia. Cogent Education, 7(1), 1779506. https://doi.org/10.1080/2331186x.2020.1779506

Ulhaq, M. D., & Wahid, A. (2022). System Dynamics Modeling for Demographic Bonus Projection In Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1039(1), 012031. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1039/1/012031

Yessi Mey Widianti, Alfarabi Alfarabi, & Ryka Widyaningtyas. (2024). Policy Analysis of Merdeka Curriculum: Readiness to Fulfill Industry Needs. Journal of Office Administration Education and Practice, 4(1), 34–44. https://doi.org/10.26740/joaep.v4n1.p34-44

Comments